感染“食脑虫”是否还有生还希望?预防方法比你想得更重要

2025-07-16 22:24

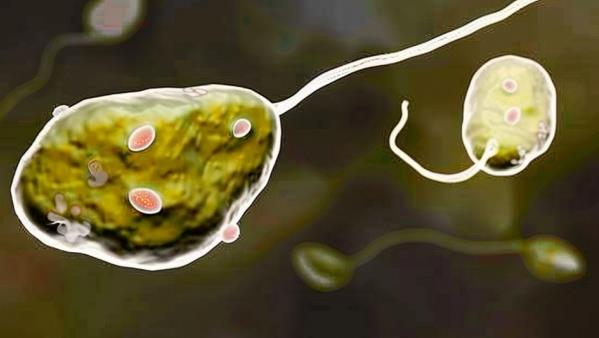

近些年,“食脑虫”成为热议话题,这种听起来就令人不寒而栗的微生物,其实是一种生活在温暖淡水中的单细胞生物——福氏耐格里阿米巴原虫。一旦通过鼻腔进入人体,并沿嗅神经扩散至大脑,可能引发一种极为罕见但极具风险的中枢系统感染。

“食脑虫”感染是否可控

这种感染虽然极少见,但其病程发展极快,死亡率超过97%。目前已知的极少数成功干预案例,多依赖极早期识别和快速干预。因此,虽然绝大多数感染者很难逆转结局,但早期发现仍有挽救可能。

防范远远优于被动应对。特别是在水上活动频繁的夏季,提高对高风险水源的辨识能力,以及增强鼻腔防护意识,是保护健康的关键所在。

如何减少“食脑虫”暴露风险

1. 避开水质不明的自然水域

未经处理的湖泊、池塘或河流在高温季节可能成为食脑虫的繁殖地。尽量避免在这类区域游泳、潜水或冲浪,可有效降低接触风险。

2. 冲鼻水需用安全水源

鼻腔冲洗应使用煮沸冷却后的水或市售纯净水。避免使用直接取用的自来水、井水或溪流水,防止微生物随水进入鼻腔。

3. 游泳时可配戴鼻夹

在公共泳池或户外水域游泳时,佩戴鼻夹有助于隔绝水流进入鼻腔,是一个简单但有效的防护措施,尤其适用于水下活动较多的情况。

4. 对污染信息保持关注

一旦得知某水域被报告存在“食脑虫”风险,应立即停止前往或使用相关水源,同时注意避免接触潮湿环境中可能附着的微生物。

涉水活动后,如短期内出现头痛、发热、意识模糊等异常情况,建议尽快前往医疗机构就诊,并主动告知有水源接触史,以便及时做出判断与处理。